Синус тромбоз вен головного мозга

Диагностика тромбоза мозговых вен и венозных синусов

Тромбоз мозговых вен и венозных синусов является редким заболеванием, которое, в отличие от артериального тромбоза, чаще встречается у лиц молодого возраста и детей и составляет менее 1% всех случаев инсульта. Клиническая картина тромбоза мозговых вен и венозных синусов достаточно вариабельна, что создает дополнительные трудности для его диагностики.

Тромбоз мозговых вен и венозных синусов является редким заболеванием, которое, в отличие от артериального тромбоза, чаще встречается у лиц молодого возраста и детей и составляет менее 1% всех случаев инсульта. Клиническая картина тромбоза мозговых вен и венозных синусов достаточно вариабельна, что создает дополнительные трудности для его диагностики.

На сегодняшний день отсутствуют систематизирующие эпидемиологические исследования, посвященные данной проблеме, поэтому точная заболеваемость тромбозом мозговых вен и венозных синусов неизвестна.

Эпидемиология заболевания отдельно описана для разных возрастных групп. Так, по оценкам, ежегодная заболеваемость тромбозом мозговых вен и венозных синусов у взрослых составляет 3-4 случая на 1 млн, а у детей и новорожденных 7 случаев на 1 млн детского населения. Достоверные данные относительно географических или расовых различий заболеваемости отсутствуют.

До середины 1960-х гг. частоту встречаемости у мужчин и женщин считали равной, однако, по последним сообщениям, тромбоз мозговых вен и венозных синусов чаще встречается у женщин, особенно в возрастной группе от 20 до 35 лет. Высокая распространенность заболевания у женщин детородного возраста, вероятнее всего, связана с беременностью, послеродовым периодом и использованием оральных контрацептивов.

Смертность при тромбозе мозговых вен и венозных синусов составляет от 5 до 30%. При начале лечения на ранних стадиях заболевания более чем у 90% больных прогноз является благоприятным.

Имеются некоторые общепризнанные наследственные и приобретенные факторы, предрасполагающие к церебральному венозному тромбозу. В первую очередь следует проводить дифференциальную диагностику между инфекционными и неинфекционными причинами.

К заболеваниям, наиболее часто ассоциированным с инфекционным венозным тромбозом, относятся инфекции в глазничной области, мастоидит, воспалительные заболевания среднего уха и лица, менингит.

Неинфекционные причины тромбоза мозговых вен и венозных синусов могут быть не только локализованными, но и общими. В числе первых чаще всего упоминаются черепно-мозговая травма, опухоли, нейрохирургические вмешательства, а также имплантация кардиостимулятора или длительное стояние подключичного венозного катетера с его тромбированием. Общие заболевания, способствующие тромбозу мозговых вен и венозных синусов, включают такие состояния, как нарушение гемодинамики (застойная сердечная недостаточность, дегидратация), заболевания крови (полицитемия, серповидноклеточная анемия, тромбоцитопения).

Среди неинфекционных причин церебрального венозного тромбоза наиболее распространенными являются онкологические заболевания, миелопролиферативные, обезвоживание, прием оральных контрацептивов, нарушения свертываемости крови, коллагенозы, беременность и послеродовой период.

Церебральный венозный тромбоз может возникнуть у пациентов с наследственными и приобретенными тромбофилическими состояниями. К распространенным наследственным факторам относятся мутации в генах V фактора Лейдена и протромбина, дефицит протеина C, S и антитромбина. Известно, что они встречаются в 10-15% случаев.

Среди приобретенных факторов с повышенным риском развития церебрального венозного тромбоза связано наличие антифосфолипидного синдрома. Иногда тромбоз церебральных вен может быть первичным проявлением коллагенозов (таких как системная красная волчанка, болезнь Бехчета, синдром Шегрена). Кроме того, церебральный венозный тромбоз может быть осложнением нефротического синдрома, а также трансплантации костного мозга. Наличие приобретенных предрасполагающих факторов с генетическими мутациями повышает риск развития тромбоза мозговых вен и венозных синусов. В 15% случаев причина возникновения тромбоза венозных синусов остается неустановленной.

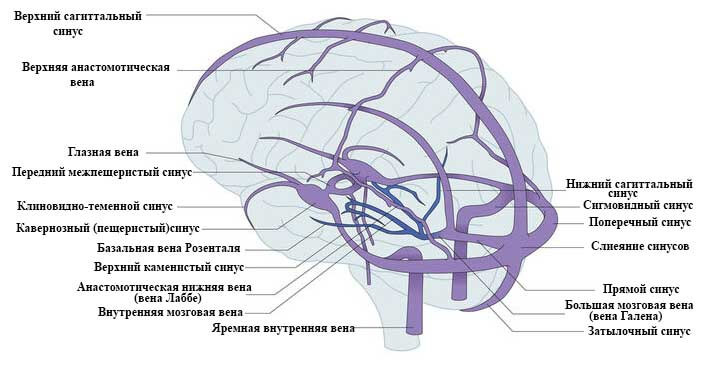

Трудности диагностики тромбоза мозговых вен и венозных синусов обусловлены полиморфизмом его клинической картины и вариабельностью строения венозной системы головного мозга: от сетевидного типа с обилием анастомозов до магистрального типа с выраженной редукцией венозной сети.

Анатомические особенности строения венозной системы головного мозга

В развитии тромбоза мозговых вен и синусов важную роль играют анатомические особенности строения венозной системы головного мозга. В отличие от артерий и периферических вен, мозговые вены лишены мышечной стенки и клапанного аппарата. Венозная система мозга характеризуется «ветвистостью», большим количеством анастомозов и тем, что одна вена может принимать кровь из бассейнов нескольких артерий.

Мозговые вены делятся на поверхностные и глубокие. Поверхностные вены верхние мозговые, поверхностная средняя мозговая вена (вена Лаббе), нижняя анастомотическая вена (вена Тролара), нижние мозговые вены лежат в субарахноидальном пространстве и, анастомозируя между собой, образуют сеть на поверхностях полушарий большого мозга.

Главная масса венозной крови из коры и белого вещества оттекает в поверхностные вены, а затем в близлежащий синус твердой мозговой оболочки. В глубокие мозговые вены кровь поступает из вен сосудистого сплетения боковых желудочков, базальных ядер, таламусов, среднего мозга, моста мозга, продолговатого мозга и мозжечка.

Поверхностные и глубокие вены впадают в синусы твердой мозговой оболочки. Поверхностные вены впадают в основном в верхний сагиттальный синус. Основным коллектором глубоких вен являются большая мозговая вена (вена Галена) и прямой синус. Кровь из верхнего сагиттального и прямого синуса попадает в поперечный и сигмовидный синусы, которые собирают кровь из полости черепа и отводят ее во внутреннюю яремную вену.

В развитии тромбоза мозговых вен и венозных синусов участвуют два механизма, определяющие симптоматику заболевания. Первый окклюзия мозговых вен, вызывающая отек мозга и нарушение венозного кровообращения. Вторым звеном патогенеза тромбоза мозговых вен и венозных синусов является возникновение интракраниальной гипертензии вследствие окклюзии крупных венозных синусов. В норме цереброспинальная жидкость транспортируется из желудочков мозга через субарахноидальное пространство нижней и верхнелатеральной поверхности полушарий большого мозга, адсорбируется в паутинных сплетениях и оттекает в верхний сагиттальный синус. При тромбозе венозных синусов повышается венозное давление, в результате чего нарушается абсорбция цереброспинальной жидкости, развивается интракраниальная гипертензия.

Клиническая картина и диагностика тромбоза мозговых вен и венозных синусов

Клинические проявления тромбоза мозговых вен и венозных синусов зависят от локализации тромбоза, скорости его развития и характера основного заболевания.

Для тяжелых нарушений венозного кровообращения характерны головная боль, рвота, отек дисков зрительных нервов, фокальные и генерализованные судороги, прогрессирующее угнетение сознания. Однако при раннем распознавании процесса клиническая картина может быть менее выраженной.

Очаговые неврологические нарушения могут возникать при изолированном тромбозе глубоких либо поверхностных вен или при распространении тромбоза с синусов на вены. Менингеальный синдром считается редким проявлением неосложненного синус-тромбоза. Давление цереброспинальной жидкости, по данным большинства авторов, бывает нормальным или умеренно повышенным. Состав цереброспинальной жидкости может быть, как неизменным, так и с нерезко повышенным содержанием белка и плейоцитозом не более 200/3.

Для инфекционного тромбоза поперечного и сигмовидного синусов характерны выраженный размах температуры тела, лейкоцитоз, ускорение СОЭ, но применение антибиотиков может сгладить эти проявления. Весьма часто встречаются отек области сосцевидного отростка, боль при его пальпации, меньшее наполнение внутренней яремной вены на больной стороне. Иногда тромбоз сигмовидного синуса распространяется на внутреннюю яремную вену, что сопровождается присоединением местных воспалительных изменений по ходу вены.

Неврологическая симптоматика при тромбозе мозговых вен и венозных синусов чаще развивается подостро, от нескольких дней до 1 мес. (в 50-80% случаев), хотя может отмечаться и острое начало (в 20-30% случаев).

Наиболее частым симптомом тромбоза мозговых вен и венозных синусов является внезапная интенсивная головная боль, которая, как правило, бывает диффузной (в 92% случаев) и плохо купируется анальгетиками. Она необычна для больного как по своему характеру, так и по интенсивности. Головная боль может сопровождаться тошнотой и рвотой, а также очаговыми неврологическими симптомами, в т. ч. нарушением функций черепных нервов.

Согласно исследованию ISCVT и другим данным, часто выявляются следующие симптомы:

- двигательные нарушения 42%;

- судорожный синдром 37%;

- эпилептический статус 13%;

- психомоторное возбуждение 25%;

- афазия 18%;

- зрительные нарушения 13%;

- угнетение сознания (оглушение, сопор, кома) 13%;

- нарушения функции черепных нервов 12%;

- чувствительные нарушения 11%;

- менингеальный синдром 5%;

- вестибуломозжечковые нарушения 1%;

- в отдаленном периоде наиболее частые симптомы головная боль (14%) и судорожный синдром (11%).

Краевой, пещеристый и верхний сагиттальный синусы относительно редко бывают очагами инфекции. Чаще интракраниальный процесс является результатом распространения инфекции из среднего уха, придаточных пазух носа, кожных покровов вблизи верхней губы, носа и глаз.

При тромбофлебите краевого синуса, обычно возникающем на фоне воспаления среднего уха или мастоидита, появляются боль в ухе и болезненность при надавливании на сосцевидный отросток. Спустя несколько дней или недель появляются лихорадка, головная боль, тошнота и рвота, обусловленные повышением внутричерепного давления. Возникают отечность в области сосцевидного отростка, расширение вен и болезненность по ходу внутренней яремной вены на шее.

При вовлечении в патологический процесс внутренней яремной вены наблюдаются боль в области шеи и ограничение ее движений. Часто развиваются сонливость и кома. У 50% больных обнаруживают отек дисков зрительных нервов (у некоторых больных односторонний). Возникают судорожные приступы, но очаговые неврологические симптомы встречаются редко. Распространение патологического процесса на нижний каменистый синус сопровождается нарушением функции отводящего нерва и тройничного нерва (синдром Градениго).

Тромбофлебит пещеристого синуса вторичен по отношению к окуло-назальным инфекциям. Клинический синдром проявляется отеком глазницы и признаками нарушения функции глазодвигательного и блокового нервов, глазничной ветви тройничного нерва и отводящего нерва. Последующее распространение инфекции на противоположный пещеристый синус сопровождается возникновением двусторонней симптоматики. Заболевание может начинаться остро, с появлением лихорадки, головной боли, тошноты и рвоты. Больные жалуются на боль в области глазного яблока, болезненность в области орбиты при надавливании. Отмечаются хемоз, отек и цианоз верхней половины лица. Сознание может оставаться ясным. Могут возникать офтальмоплегия, нарушения чувствительности в области иннервации глазничной ветви тройничного нерва, кровоизлияния в сетчатку, отек диска зрительного нерва.

Инфицирование верхнего сагиттального синуса может произойти при переносе инфекции из краевого и пещеристого синусов или ее распространении из носовой полости, очага остеомиелита, эпидуральной и субдуральной областей. Заболевание проявляется лихорадкой, головной болью, отеком дисков зрительных нервов. Характерно развитие судорожных приступов и гемиплегии сначала на одной стороне, а затем и на другой в связи с распространением патологического процесса на церебральные вены. Двигательные нарушения могут проявляться моноплегией или преимущественным вовлечением нижних конечностей.

Все типы тромбофлебита, особенно обусловленного инфекцией уха и придаточных пазух носа, могут осложняться другими формами интракраниальных гнойных процессов, включая бактериальный менингит и абсцесс мозга.

В связи с отсутствием патогномоничных клинических симптомов заболевания важнейшее значение при диагностике тромбоза мозговых вен и венозных синусов имеют инструментальные и лабораторные методы исследования.

В последние годы совершенствование нейровизуализационных технологий открывает новые возможности для диагностики тромбоза венозных синусов (МРТ, МР- и КТ-веносинусография). Так, например, при проведении МРТ в стандартных режимах можно выявить признаки венозного тромбоза: повышение интенсивности сигнала в режимах Т1 и Т2, а также T2-FLAIR от измененного синуса. При проведении МР-веносинусографии выявляются снижение сигнала от кровотока по правому поперечному синусу, а также компенсаторное усиление сигнала от кровотока по левому поперечному синусу.

Если после проведения МРТ или КТ-исследования диагноз остается неясным, возможно выполнение контрастной дигитальной субтракционной ангиографии, которая позволяет выявить не только тромбоз венозных синусов, но и редко встречающийся изолированный тромбоз мозговых вен. Также в ходе данного исследования возможно выявление расширенных и извитых вен, что является косвенным признаком тромбоза венозных синусов. Вместе с тем необходима тщательная оценка данных нейровизуализации для исключения ошибок в диагностике, к которым можно отнести, например, гипоплазию или врожденное отсутствие синуса.

Лечение

В основе развития общемозговой и очаговой неврологической симптоматики при тромбозе мозговых вен и венозных синусов лежат изменение ткани мозга и развитие внутричерепной гипертензии. Данное сочетание потенциально опасно и может быть связано с неблагоприятным исходом заболевания.

Следовательно, необходимо проведение комплексного лечения, включающего патогенетическую (реканализация венозных синусов) и симптоматическую терапию (коррекция интракраниальной гипертензии, противовоспалительное лечение).

Основной целью лечения при тромбозе мозговых вен и венозных синусов является восстановление их проходимости. Есть указания на успешное применение тромболизиса, но при этом значительно возрастает число геморрагических осложнений. В настоящее время препаратами выбора являются антикоагулянты, в частности, низкомолекулярные гепарины.

По данным различных исследований, применение прямых антикоагулянтов в остром периоде тромбоза мозговых вен и венозных синусов улучшает исход и уменьшает риск смерти и инвалидизации. По данным ISCVT, 80 больных из 624 с тромбозом мозговых вен и венозных синусов получали низкомолекулярные гепарины. 79% из этих больных выздоровели, у 8% отмечалась легкая симптоматика, у 5% наблюдались значительно выраженные неврологические нарушения, 8% больных умерли. Эти данные свидетельствуют об эффективности и безопасности низкомолекулярных гепаринов в остром периоде тромбоза мозговых вен и венозных синусов.

В случаях инфекционного тромбоза венозных синусов должна проводиться антибактериальная терапия с применением высоких доз антибиотиков широкого спектра действия, таких как цефалоспорины (цефтриаксон 2 г/сут в/в), меропенем, цефтазидин (6 г/сут в/в), ванкомицин (2 г/сут в/в).

Первичный очаг инфекции должен быть подвергнут ревизии, при необходимости следует применять хирургические методы. Осуществлять хирургическое лечение до назначения медикаментозной терапии нецелесообразно. В первую очередь нужно провести антибиотикотерапию. Решение вопроса о хирургическом вмешательстве на ухе или синусе возможно, когда достигнут контроль над течением инфекции. Единой точки зрения о целесообразности и безопасности антикоагулянтной терапии нет, хотя большинство авторов придерживаются тактики ведения таких пациентов с применением низкомолекулярных гепаринов.

По окончании острого периода тромбоза мозговых вен и венозных синусов рекомендуется назначение непрямых оральных антикоагулянтов (аценокумарол, варфарин) с поддержанием международного нормализованного отношения (МНО) в пределах 2-3. При этом прямые антикоагулянты применяются до тех пор, пока МНО не достигнет целевых значений.

В случае развития тромбоза мозговых вен и венозных синусов во время беременности назначения непрямых антикоагулянтов следует избегать ввиду их тератогенных свойств и возможности проникновения через плацентарный барьер. В таких случаях рекомендуется лечение прямыми антикоагулянтами.

В настоящее время нет исследований, четко регламентирующих длительность применения оральных антикоагулянтов. Согласно рекомендациям EFNS (2006), непрямые антикоагулянты должным применяться в течение 3 мес. при вторичном тромбозe мозговых вен и венозных синусов, развившемся при наличии так называемого транзиторного фактора риска, в течение 6-12 мес. у больных с идиопатическим тромбозом и при «малых» тромбофилических состояниях, таких как дефицит протеинов С и S, гетерозиготная мутация фактора Лейдена или мутации в гене протромбина (G20210A). Антикоагулянтная терапия в течение всей жизни рекомендуется больным с рецидивирующим тромбозом венозных синусов, а также при врожденных тромбофилических состояниях (гомозиготная мутация фактора Лейдена, дефицит антитромбина III).

Кроме базисной терапии должны проводиться мероприятия по профилактике таких осложнений, как судорожный синдром и интракраниальная гипертензия. Данные состояния требуют назначения антиконвульсантов, проведения ИВЛ в режиме гипервентиляции с положительным давлением на выдохе, введения осмотических диуретиков. Однако следует помнить, что чрезмерная дегидратация, в свою очередь, ухудшает реологические свойства крови, тем самым способствуя дальнейшему тромбообразованию.

Эффективность глюкокортикоидов при отеке мозга, возникшем при тромбозе мозговых вен и венозных синусов, не доказана. В ряде случаев, при тяжелых формах ТЦВС, осложнившихся дислокацией структур головного мозга, может быть рассмотрен вопрос о проведении декомпрессионной гемикраниотомии, являющейся жизнесберегающей операцией.

Заключение

В течение последних двух десятилетий улучшение информированности о церебральном венозном тромбозе и совершенствование методов нейровизуализации изменили оценку его заболеваемости. Тем не менее, несмотря на совершенствование знаний, реальная частота развития церебрального венозного тромбоза остается неизвестной.

Наиболее частым и нередко самым ранним симптомом тромбоза церебральных вен и синусов является головная боль. Диагностику заболевания существенно затрудняют отсутствие особенных характеристик этой боли и возможное отсутствие других неврологических проявлений. В связи с этим головная боль нередко является единственной жалобой пациентов с тромбозом церебральных венозных синусов. Ранняя диагностика взаимосвязи головной боли с тромбозом мозговых вен и венозных синусов очень важна для прогноза заболевания.

Из-за вариабельности клинических симптомов, часто подострого или медленного развития, заболевание поздно диагностируется или вообще остается нераспознанным. Современная терапевтическая тактика, применяемая в клинической практике, включает в себя использование антикоагулянтов для лечения тромбоза церебральных венозных синусов. Ранняя диагностика имеет решающее значение, т. к. использование антикоагулянтов может снизить риск фатального исхода и тяжелой инвалидности без дополнительного увеличения риска развития внутримозгового кровоизлияния.

В трех продемонстрированных выше случаях среди возможных причин на первое место, по-видимому, следует поставить повышение тромбогенного потенциала крови (высокий уровень антигена к фактору Виллебранда, гормональная терапия, гипергомоцистеинемия). Тромбофилическое состояние могло послужить пусковым механизмом для возникновения тромбоза венозных синусов. Таким образом, в данной ситуации основным направлением патогенетической терапии является назначение антикоагулянтов прямого действия с переходом на непрямые антикоагулянты и подержанием МНО в пределах 2-3.

Кроме того, показана важность тщательного сбора анамнеза, в частности, пристальное внимание к инфекционному процессу, черепно-мозговой травме, венозным тромбозам в анамнезе, приему лекарственных препаратов, способствующих возникновению гиперкоагуляционного состояния. Также подчеркивается важность физикального осмотра, при котором могут выявляться косвенные признаки нарушения венозного оттока по мозговым венам и венозным синусам (расширение лицевых вен в первом случае).

У двух больных при исследовании глазного дна были выявлены признаки нарушения венозного оттока и интракраниальной гипертензии: застойные, отечные, гиперемированные диски зрительных нервов, расширенные, полнокровные вены на глазном дне, отсутствие спонтанного венного пульса. Все эти симптомы, наряду с указанием на внезапные, интенсивные, диффузные, не купирующиеся анальгетиками головные боли должны дать повод клиницисту для исключения нарушения венозного мозгового кровообращения, что, в свою очередь, является залогом успешного лечения больных и вторичной профилактики данного вида патологии.

М.Ю. Максимова, Ю.И. Дубовицкая, В.В. Брюхов, М.В. Кротенкова

Синус тромбоз: что это и чем опасно заболевание

Человеческий мозг имеет сложную кровеносную систему. В своей твёрдой оболочке они имеют синусы, которые выполняют роль резервуаров. В них собирается венозная кровь. После она перенаправляется в венулы, а затем и в яремные вены. При их инфицировании появляется синус тромбоз.

Данное заболевание встречается редко, но оно крайне опасное, так как имеет «размытые» симптомы. Тромбоз синусов является одной из причин инсульта у детей и подростков.

Что такое тромбоз венозных синусов головного мозга

Говоря простым языком, что такое синус тромбоз — это образование сгустков крови, которые после могут перекрыть просветы в венах. Состояние представляет опасность здоровью и жизни человека. Может спровоцировать инсульт или повлечь за собой другие серьёзные осложнения.

Говоря простым языком, что такое синус тромбоз — это образование сгустков крови, которые после могут перекрыть просветы в венах. Состояние представляет опасность здоровью и жизни человека. Может спровоцировать инсульт или повлечь за собой другие серьёзные осложнения.

Относят заболевание к вторичным поражениям, так как оно развивается на фоне гнойных и воспалительных процессов.

Возникает тромбоз при повреждении венозных сосудов и артерий, повышается свёртываемости крови. Чаще всего он образуется у людей перенесших отит или имеющих фурункулы и карбункулы на голове.

Виды синусов головного мозга и причины их тромбоза

Кавернозный синус

Расположен в основании черепа и отвечает за дренирования крови от лицевых вен.

Повлиять на развитие болезни может глазная инфекция, бактериальный синусит, фурункулы в преддверии носа.

Тромбоз кавернозного синуса является самой распространенной патологией.

Может быть как односторонним, так и двухсторонним. В последнем случае болезнь протекает тяжело, она захватывает каменистые и затылочные синусы. У пациентов выявляют инфекционные энцефалиты и геморрагические инсульты.

Патология выражает себя потерей зрения, лихорадкой. Нередко протекает с осложнениями.

Сагиттальный синус

Образуется после черепно-мозговых травм. В этом случае может произойти инфицирование кожных покровов.

Инфекция может распространиться из среднего уха, пазух носа, кожи вокруг губ и глаз.

При заболевании мучают головные боли, отекают диски зрительных нервов. Возможны двигательные нарушения.

При заболевании мучают головные боли, отекают диски зрительных нервов. Возможны двигательные нарушения.

Поперечный синус

Его тромбирование может произойти вследствие гнойного отита.

Тромбоз вен головного мозга

Образуется вследствие сбоя тока крови по причине образования тромбов. Сгустки крови в свою очередь возникают вследствие генетических дефектов и аутоиммунных заболеваний.

На развитие может повлиять и повреждение сосудистой стенки. Обычно это результат травмы, инфекции или оперативного вмешательства.

Нередко на образование тромбов влияет застой крови по различным причинам.

Факторы, влияющие на развитие тромбоза синусов, делят на инфекционные и неинфекционные.

К первым относят отит, мастоидит, синусит и септические состояния.

Неинфекционные делятся на локализованные и общие.

Локализованными причинами являются травмы головы, опухоли, операции, установка кардиостимулятора или венозного катетера.

К общим заболеваниям, влияющим на образование тромбоза, относят:

- застойную сердечную недостаточность;

- обезвоживание организма;

- полицетамию;

- серповидно-клеточную анемию;

- тромбоцитопению;

- тромбофлибические состояния;

- антифосфолипидный синдром;

- сахарный диабет;

- инфекционные заболевания ушей, зубов и носа;

- системные васкулиты.

В группу риска входят беременные и женщины принимающие оральные контрацептивы.

Как образуется

Чтобы полностью понять, почему образуется данная патология, следует обратить внимание на строение мозга.

Чтобы полностью понять, почему образуется данная патология, следует обратить внимание на строение мозга.

Его вены не имеют мышечной стенки и клапанного аппарата. Разделяют их на глубокие и поверхностные.

Их система довольно ветвиста. Большая часть венозной крови из коры мозга и белого вещества попадает в поверхностные вены.

В глубокие вены кровь прибывает из мозжечка, боковых желудочков, моста мозга. После все вены попадают в синусы твёрдой оболочки мозга.

Первым фактором развития заболевания является отек мозга и нарушение кровообращения, а вторым повышенное давление в венах. В обоих случаях в сосудах мозга образуются тромбы.

Например, при тромбозе кавернозного синуса сгусток крови может перекрыть вену, проходящую под мозгом за глазницей. В этом случае кровь вернётся обратно в сердце.

Случаи летального исхода при данной патологии составляет 30-50%.

Опасности патологии при отсутствии лечения

К последствиям относят:

- отек вещества головного мозга, с последующим венозным инфарктом и геморрагическими осложнениями;

- тромбофлебит ретинальных вен;

- гнойный менингит;

- абсцесс мозга;

- септическую пневмонию;

- тромбоэмболию легочной артерии;

- эпилептический статус.

Симптомы патологии

Симптомы тромбоза головного мозга будут полностью зависеть от локализации заболевания, скорости развития и его характера.

Симптомы тромбоза головного мозга будут полностью зависеть от локализации заболевания, скорости развития и его характера.

К примеру, при тромбозе церебральных вен проявляются очаги неврологической симптоматики, а при патологии церебральных синусов проявляет себя повышенным внутричерепным давлением.

Острые симптомы развиваются за пару суток. Подострые до 30 дней. Возникает примерно у 30% больных.

Проявления более характерны в акушерской практике и при инфицировании. В этом случае более выражаются очаговые поражения.

Хронические

Нарастание таких симптомов может продолжаться свыше месяца. Развивается на фоне воспалений, наследственных и приобретенных патологий свёртываемости крови. Самым распространенным симптомом является головная боль.

Также у пациентов встречается:

- отек диска зрительного нерва;

- нарушение сознания;

- снижение слуха;

- парезы зрительных нервов.

Проявляют головные боли себя по особенному. Они начинаются подостро, постепенно нарастая. Со временем становятся устойчивыми к лекарствам.

Особенно сильно они выражаются в ночное время.

В редких случаях могут возникнуть внезапно, развиться в течение суток. Усиливаются при физических нагрузках.

Отек диска зрительного нерва чаще встречается у женщин во время родов. Это обусловлено повышенным внутричерепным давлением.

Отек диска зрительного нерва чаще встречается у женщин во время родов. Это обусловлено повышенным внутричерепным давлением.

При отсутствии лечения может образоваться вторичная атрофия зрительного нерва. Это может привести к необратимому процессу снижения остроты зрения.

На начальном этапе заболевания нарушение сознания встречается редко, но после развивается в половине случаев. Сопровождается головными болями, судорогами.

Когда и к какому врачу надо обращаться

При появлении головной боли, которая имеет продолжительный характер, следует обратиться к терапевту. Он даст направления на обследование.

Как только человеку будет поставлен точный диагноз, его госпитализируют в нейрохирургическеое отделение.

При этом требуется обязательная консультация у невропатолога и отоларинголога.

Диагностика

Чтобы выявить патологию используют такие обследования, как:

На начальном этапе заболевания наиболее информативным методом исследования станет КТ. Данное обследование помогает исключить состояния с похожей клинической картиной. Сюда входят опухоли, абсцессы, внутричерепные гематомы.

МРТ с контрастом помогает установить не только факт образования тромба, но и даёт возможность обнаружить отек, некроз или кровоизлияние.

При острой стадии заболевания используют МРТ- и КТ-венографию. Хороший результат даёт КТ, так как он более чувствительный.

При острой стадии заболевания используют МРТ- и КТ-венографию. Хороший результат даёт КТ, так как он более чувствительный.

Также применяется люмбальная пункция. При септических тромбозах она покажет избыток эритроцитов и лейкоцитов. Если патология неинфекционная, состав спинномозговой жидкости не поменяется.

Крайне редко используются ТКД и ТКДГ.

Методы лечения патологии

Лечение тромбоза сосудов и синусов головного мозга направлено на устранение причин и симптомов заболевания, ликвидацию тромбов.

Энтиотропная терапия

Включает в себя применение антибиотиков и хирургическое удаление гнойного очага. Вначале применяется препараты широкого спектра действия. Когда будет выявлен микроб, повлиявший на образование нагноение, заменяют теми, к которым он чувствителен.

Сильный эффект дают Цефалоспорины 3 и 4 поколения, Бета-лактамные антибиотики, Пенициллины, Аминогликозиды.

Лечение при помощи хирургического вмешательства проводится на фоне медикаментозного и заключается в удалении гнойного очага.

Срочная операция проводится при тромбозе сигмовидного синуса на фоне воспаления сосцевидного отростка.

Антитромботическая терапия

Направлена на рассасывание образовавшихся сгустков крови в синусах и профилактику осложнений. Используют при неинфекционных тромбозах.

В этом случае внутривенно вводят гепарин. Хорошие результаты дают и аналоги: дальтепарин и эноксапарин.

В этом случае внутривенно вводят гепарин. Хорошие результаты дают и аналоги: дальтепарин и эноксапарин.

Средняя продолжительность лечения составляет 3 месяца.

Симптоматическое лечение

При появлении эпилептических припадков используют противосудорожные препараты. Чтобы справиться с внутричерепной гипертензией применяют маннитол и диуретики.

Снизить головные боли помогают спиномозговые пункции и последующее введение гепарина.

Профилактика

Профилактика тромбоза синусов головного мозга включает в себя: правильное питание, подвижный образ жизни, отказ от курения и чрезмерного употребления спиртного.

Предотвратить патологию поможет своевременное лечение инфекционных заболеваний и хронических болезней, которые сопровождаются повышением вязкости крови или изменением стенок сосудов.

Полезное видео: тромбоз кавернозного синуса

Тромбоз сосудов головного мозга: венозный, артериальный и синус тромбоз

Тромбоз сосудов головного мозга – заболевание, для которого характерно формирование закупорки в просвете вен, венозных синусов и артерий. В результате развиваются ишемические состояния (недостаток кислорода) или геморрагическое пропитывание вследствие застоя венозной крови. Человеческий мозг очень чувствителен к таким состояниям, и закупорка даже небольшого сосуда может привести к необратимым последствиям.

Причины образования тромбов в сосудах головного мозга

Образованию тромба в сосудах и венозных синусах головного мозга способствует воздействие трех факторов: нарушение целостности внутренней оболочки вены или артерии, замедление кровотока и нарушение функционирования свертывающей системы крови.

Повышают риск болезни следующие состояния:

- гипертония;

- патология сердечно-сосудистой системы;

- инфекции центральной нервной системы;

- инфекционная патология среднего уха, пазух (основная причина тромбоза сигмовидного синуса);

- сахарный диабет и другие патологии эндокринной системы;

- анемии;

- аутоиммунные заболевания;

- частые стрессы;

- атеросклероз (часто становится причиной стеноза и тромбоза мозговых артерий);

- прием пероральных контрацептивов;

- лишний вес;

- малоподвижный образ жизни;

- нерациональное питание;

- травмы черепа, гематомы.

Виды тромбозов и их симптомы

Классификация патологии основывается на различной локализации патологического процесса. Среди тромбозов сосудов головного мозга выделяют артериальный, венозный и синус тромбоз. Эти формы имеют различные этиологические факторы и отличаются по симптоматике.

Тромбоз вен головного мозга

При тромбозе вен головного мозга клинические проявления имеют преходящий характер, в зависимости от степени сужения сосуда. В результате повышения внутричерепного давления возникают следующие проявления:

- распирающая боль в затылочной области или имеющая опоясывающий характер;

- развитие застойных процессов в сетчатке и нарушение зрения;

- рвота в утренние часы, не приносящая облегчения;

- появление «звёздочек» перед глазами, диплопия (двоение);

- психомоторное возбуждение;

- судороги.

В результате полной закупорки вены может произойти геморрагический инсульт и отек тканей головного мозга – угрожающие жизни состояния.

Тромбоз вен и венозных синусов

Синус головного мозга – пространство между листками твердой мозговой оболочки, резервуар, из которого венозная кровь поступает во внутренние яремные вены, а затем к правому предсердию. Синусы не имеют клапанов, в их стенках нет мышечных волокон, в результате они никогда не спадаются. Эти факторы обеспечивают постоянный хороший отток крови.

Синусы головного мозга имеют многочисленные связи с сосудами костей черепа, мягких тканей головы, зубочелюстной системы, уха, глаза. Они становятся уязвимыми при возникновении инфекционного процесса в этих тканях. Это объясняет частоту возникновения тромбоза венозного синуса как осложнение менингитов, отитов и других воспалительных процессов в тканях головы. Кроме того, подобные состояния развиваются у женщин 20-35 лет (это основной контингент риска) в период беременности и родов.

Тромбоз вен и венозных синусов — состояния, при которых симптомы не возникают молниеносно, а медленно нарастают в течение длительного времени.

Венозный и синус тромбоз головного мозга имеют ряд признаков, позволяющие отличить их от закупорки артерий:

- Тромбоз синусов сопровождается симптомами повышенного внутричерепного давления. Больной отмечает возникновение сильной головной боли, судорог, тошноты, рвоты, нарушения зрения.

- Повышается температура тела, возникает отек мягких тканей лица, покраснение или цианотичность кожного покрова.

- Для поражения венозной сети головного мозга характерна многократная рвота, чувство тошноты.

- Нарушается чувствительность: онемение и парестезии, а также появляются двигательные расстройства.

Клиника болезни зависит от локализации очага. Головной мозг человека имеет в своей структуре следующие синусы:

- сагиттальный;

- прямой;

- поперечный;

- затылочный;

- сигмовидный;

- кавернозный;

- клиновидно-теменной;

- верхний и нижний каменистые синусы.

Прогрессирующий тромбоз венозных синусов или вен приводит к развитию геморрагического инсульта, который может стать причиной летального исхода.

Помимо общих проявлений, тромбоз синусов головного мозга имеет специфическую симптоматику в зависимости от локализации патологического процесса. При наличии инфекционного заболевания присоединяются признаки интоксикации, резкие перепады температуры, обильное потоотделение. Наиболее яркую очаговую симптоматику имеют тромбозы сигмовидного, кавернозного и сагиттального синусов.

Тромбоз кавернозного (пещеристого) синуса

Развитию тромбоза пещеристого синуса способствуют инфекционные воспаления ушей, слизистых оболочек и придаточных пазух носа, гнойные дерматологические инфекции, воспалительные очаги внутричерепной локализации. Вирусные, бактериальные, паразитарные и грибковые инфекции также могут стать причиной тромбоза пещеристого синуса.

Симптоматика тромбоза пещеристого синуса связана с захватом патологическим процессом структур: блоковый и окуломоторный нервы, верхняя часть тройничного нерва, внутренняя сонная артерия, периаартериальное сплетение, отводящий нерв. Кроме того, внутренняя стенка синуса находится в плотном соседстве с гипофизом и стенкой основой пазухи.

Для тромбоза кавернозного синуса характерно наличие специфических симптомов:

- экзофтальм (выпячивание глазного яблока);

- покраснение слизистой оболочки глаза;

- тотальная офтальмоплегия (паралич взора);

- птоз (опущение верхнего века);

- отек зрительного нерва и век;

- диплопия;

- утрата чувствительности глаза;

- тромбофлебит лицевых нервов;

- резкое усиление боли при перемещении больного в горизонтальное положение;

- нарушение эндокринных функций по причине давления на гипофиз.

Тромбоз сигмовидного синуса

Тромбоз сигмовидного синуса возникает в результате распространения инфекции из гайморовой пазухи, среднего уха. Оседая на стенке синуса, эмбол провоцирует формирование тромба, эти процессы сопровождаются гнойным воспалением.

Для тромбоза сигмовидного синуса характерны симптомы:

- резкое повышение температуры до 39-40 градусов, причем температурная кривая имеет перепады в 2-3 градуса;

- после повышения температуры происходит ее резкое снижение, сопровождающееся ознобом и проливным потом;

- отек мягких тканей в передней и верхней частей сосцевидного отростка приводит к болезненности при пальпации области за ухом;

- при поражении яремной вены можно нащупать тяж в области переднего сосудистого пучка, пациент чувствует боль при поворотах головы;

- дисфункция черепно-мозговых нервов приводит к нарушению глотания, снижению частоты сердечных сокращений, осиплости голоса.

Тромбоз сигмовидного синуса имеет тяжелое течение. Отсутствие высоких значений температуры не говорит о благоприятном течении заболевания. Это может происходить на фоне антибиотикотерапии, в результате температурная кривая не отображает реальную тяжесть состояния.

Тромбоз сагиттального синуса

Тромбоз сагиттального синуса имеет клиническую картину, обусловленную отечностью тканей головного мозга:

- появление рисунка расширенных вен в области носа, век, висков, теменной области и лба;

- носовые кровотечения;

- пастозность кожи лица;

- сильная болезненность при простукивании над областью закупорки.

Тромбоз поперечного синуса

Тромбоз поперечного синуса часто становится следствием гнойной инфекции, поэтому среди его клинических проявлений наиболее выраженным симптомом является лихорадка. Отмечаются сильные перепады температуры, болезненный отек в области сосцевидного отростка.

Артериальный тромбоз

Наиболее часто к закупорке артерий головного мозга приводят атеросклеротические изменения в сосудах. Эти образования значительно сужают просвет артерии, в некоторых случаях полностью перекрывая его. В результате нарастают признаки ишемии, часть мозговой ткани, кровоснабжаемая пораженным сосудом, отмирает. Наиболее частая локализация артериального тромбоза – базиллярная артерия. Симптоматика проявляется общемозговыми и неврологическими признаками.

Наиболее часто к закупорке артерий головного мозга приводят атеросклеротические изменения в сосудах. Эти образования значительно сужают просвет артерии, в некоторых случаях полностью перекрывая его. В результате нарастают признаки ишемии, часть мозговой ткани, кровоснабжаемая пораженным сосудом, отмирает. Наиболее частая локализация артериального тромбоза – базиллярная артерия. Симптоматика проявляется общемозговыми и неврологическими признаками.

- спутанность сознания обмороки;

- сильная головная боль;

- нарушение дыхания и замедление пульса;

- бледность кожи;

- тошнота, рвота;

- изменение психики;

- непроизвольное мочеиспускание и дефекация.

Эти признаки обычно появляются на фоне полного благополучия, утром. Полная закупорка становится причиной инсульта. Важно знать симптомы этого состояния, так как оно требует незамедлительного оказания медицинской помощи:

- суженные зрачки;

- нарушение дыхания;

- бледность кож;

- замедление пульса;

- нарушение речи;

- онемение конечностей;

- характерные симптомы очагового поражения, в зависимости от локализации.

Нередко закупорке мозговых артерий предшествуют преходящие нарушения мозгового кровообращения – транзиторные ишемические атаки. Они являются следствием кратковременного дефицита кислорода и проявляются очаговыми неврологическими симптомами. Нередко перед развитием ишемического инсульта транзиторные атаки учащаются, в таких случаях это явление можно назвать продромальным периодом. В большинстве случаев очаговая симптоматика преобладает перед общемозговой, именно она позволяет заподозрить тромбоз.

Неврологическая очаговая симптоматика поражения мозговых артерий отличаются в зависимости от локализации тромба:

- в средней мозговой артерии: нарушения речи, паралич рук и ног, нарушение чувствительности, снижение, зрения;

- в передней мозговой артерии: также возникает паралич, однако он чаще односторонний, развивается парез мимических мышц лица, возможны психические расстройства;

- закупорка задней мозговой артерии имеет симптоматику нарушения зрения: выпадают поля, возникают зрительные галлюцинации;

- тромбоз вертебро-базиллярной артерии проявляется головокружениями и нистагмом.

Осложнения и прогноз

В случае если тромбоз диагностирован поздно, возможно развитие осложнений. Среди них:

- геморрагический инсульт;

- инфаркт мозга, вызванный тромбозом мозговых артерий;

- отек головного мозга;

- гипопитуитаризм — уменьшение или прекращение продукции гормонов гипофиза, что может отразиться на функционировании всех органов и систем;

- нарушение зрения;

- опущение век;

- заражение крови;

- формирование кист;

- нервные расстройства;

- анизокория;

- воспалительные процессы в почках;

- эмболия.

Если тромбоз вызывает ишемическое поражение или геморрагическое пропитывание, он может стать причиной летального исхода. Существуют факторы, ухудшающие прогноз

- пожилой возраст;

- принадлежность к мужскому полу;

- судороги;

- паралич половины тела;

- коматозное состояние;

- высокое внутричерепное давление.

Снизить риск летального исхода и развития необратимых последствий можно, обратившись к врачу при появлении первых симптомов болезни для проведения диагностики и назначения лечения.

Диагностика

Для диагностики тромбозов сосудов головного мозга на начальном этапе проводятся врачебный осмотр, уточнение жалоб и анамнеза пациента. Одним из дополнительных исследований является осмотр офтальмолога, во время которого выявляется отечность, извитость сосудов глазного дна.

Лабораторные исследования, проводимые при подозрении на тромбоз сосудов головного мозга:

- общий и биохимический анализ крови;

- коагулограмма;

- определение D-димера;

- бактериальный посев крови;

- анализ спинномозговой жидкости.

Среди инструментальных методов используются:

- компьютерная томография с контрастированием позволяет определить тип нарушения кровообращения в тканях мозга;

- магнитно-резонансная томография – точный метод исследования, позволяющий получить детальную информацию о локализации и очага поражения;

- ангиография выявляет наличие и локализацию тромба;

- допплерография помогает обнаружить участки стеноза сосудов и наличие атеросклеротических бляшек.

Лечение назначается индивидуально, в зависимости от типа болезни, тяжести, локализации и индивидуальных особенностей пациента. Для восстановления кровотока по сосудам головного мозга используются следующие методики лечения:

Консервативное лечение

Консервативное лечение проводится на основе тщательного подбора лекарственных средств, используются следующие группы препаратов:

- антикоагулянты (Гепарин 7-10 дней, после устранения тромбов – Варфарин в течение 3 месяцев);

- антиагреганты длительное время в качестве поддерживающей терапии (Аспирин);

- диуретики для снижения отечности тканей головного мозга (Маннит);

- противосудорожные препараты (Депакин);

- антибиотики широкого спектра действия до получения результатов бактериального (цефалоспорины, аминогликозиды);

- инфзуионная терапия для выведения токсинов (Гемодез);

- витамины;

- ноотропы (Цереброилзин).

Тромболитическая терапия направлена на рассасывание тромбов и восстановление нормального кровотока. Используются препараты-тромболитики (тканевой активатор плазминогена или Стрептокиназа). Лекарственные препараты, растворяющие кровяные сгустки, подбираются в индивидной дозировке. При внутривенном введении средства удается растворить тромбы, однако такая процедура может иметь осложнения в виде сильных кровотечений, поэтому тромболизис проводится только в условиях стационара.

Тромболитическая терапия направлена на рассасывание тромбов и восстановление нормального кровотока. Используются препараты-тромболитики (тканевой активатор плазминогена или Стрептокиназа). Лекарственные препараты, растворяющие кровяные сгустки, подбираются в индивидной дозировке. При внутривенном введении средства удается растворить тромбы, однако такая процедура может иметь осложнения в виде сильных кровотечений, поэтому тромболизис проводится только в условиях стационара.

Интраартериальный тромболизис предусматривает доставку средства прямо в очаг поражения. В крупные сосуды вводятся катетера, что позволяет лекарственному препарату растворить тромб. Медикамент вводится в минимальной дозировке, что позволяет избежать развития кровотечений.

Хирургическое лечение

Операции проводятся нечасто, в случаях, когда медикаментозная терапия оказывается неэффективной. Подобные манипуляции бывают затруднены, так как не все синусы доступны для санации. В таких случаях показан доступ через околоносовые пазухи. Проводится обязательное вскрытие нагноившегося очага, локализованного в пазухах, сосцевидном отростке или других тканях. При нарушении сознания или высоких значениях внутричерепного давления может быть проведена краниотомия, однако этот метод имеет риск тяжелых осложнений, поэтому используется крайне редко.

Профилактика

Профилактика тромбообразования в сосудах головного мозга заключается в исключении факторов риска: ведение здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, своевременное лечении хронических и инфекционных заболеваний. Важно наблюдаться у врача и не игнорировать симптомы тромбоза. Пациентам после устранения закупорки сосудов головного мозга следует заниматься вторичной профилактикой, поскольку после окончания лечения сохраняется риск рецидива болезни, особенно если она возникла на фоне атеросклероза.

Пациентам, перенесшим инфаркт мозга, вызванный тромбозом мозговых артерий на фоне атеросклероза, по показаниям назначается поддерживающая терапия:

Пациентам, перенесшим инфаркт мозга, вызванный тромбозом мозговых артерий на фоне атеросклероза, по показаниям назначается поддерживающая терапия:

- применение статинов для снижения уровня липидов;

- гипотензивные препараты;

- лечение сопутствующей патологии.

Тромбоз сосудов главного мозга – опасное состояние, которое в отсутствие своевременной адекватной терапии может привести к необратимым последствиям, стать причиной инвалидизации или летального исхода. При развитии подобного состояния важно вовремя обратиться к врачу. Поскольку венозный тромбоз не всегда проявляется выраженно, нельзя игнорировать даже самые незначительные на первый взгляд симптомы. При своевременном оказании медицинской помощи удается полностью устранить неблагоприятные симптомы и избежать развития осложнений.

Источники: http://www.ambu03.ru/diagnostika-tromboza-mozgovyx-ven-i-venoznyx-sinusov/, http://venaprof.ru/sinus-tromboz/, http://bloodvessel.ru/tromboz/tromboz-sosudov-golovnogo-mozga