Тромбоз определение виды причины механизмы

15. Тромбоз: определение, местные и общие факторы тромбообразования. Значение и исходы тромбоза. Тромб и его виды

Тромбоз — процесс прижизненного свёртывания крови в просвете сосуда или в полости сердца, препятствующий её току.

Причины тромбообразования. Выделяют три главных фактора тромбообразования:

- изменение свойств сосудистой стенки;

- нарушение состояния крови;

- расстройства кровотока в сосудах.

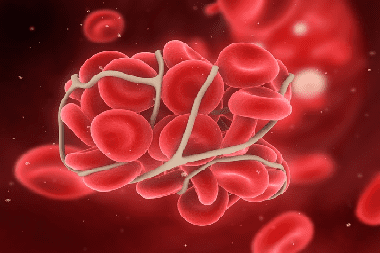

Виды тромбов. Тромбы бывают белые, состоящие из фибрина, тромбоцитов, лейкоцитов, и красные, включающие ещё и эритроциты. Бывают смешанные, имеющие головку (белый тромб), тело (собственно смешанный тромб) и хвост (красный тромб). Есть тромбы пристеночные, уменьшающие просвет и обтурационные, закрывающие просвет сосуда гиалиновый. Формируется в сосудах микроциркуляторного русла.

По расположению в сосуде различают тромбы:

- пристеночный, когда одним концом он прикреплен к стенке сосуда, ток крови сохранён;

- продолженный (разновидность пристеночного). Может быть довольно длинным (от копыта лошади до сердца);

- выстилающий (облитерирующий). Выстилает стенку сосуда, для тока крови остаётся лишь малый просвет;

- центральный. Основной массой расположенный в центре сосуда, фиксирован к стенке тяжами, кровоток ограничен;

- закупоривающий (обтурирующий). Закрывает просвет сосуда — полностью.

По механизму образования и строению выделяют тромбы:

- белый, состоящие из фибрина, тромбоцитов, лейкоцитов. Образуется медленно в артериях с быстрым током крови;

- красный, включающий ещё и эритроциты. Образуется при быстром свёртывании крови, когда сеточка из нитей фибрина захватывает эритроциты. Цвет свежеобразованных коагуляционных тромбов тёмно-красный; локализация преимущественно в венах;

- смешанный, имеющий головку (белый тромб), тело (собственно смешанный тромб) и хвост (красный тромб). Образуется чередованием процессов адгезии (слипания) и агглютинации (выпадения в осадок) тромбоцитов с коагуляцией (свёртывание) белков плазмы, вовлечением в процесс эритроцитов;

- гиалиновый. Формируется в сосудах микроциркуляторного русла; состоит из тромбоцитов, преципитированных (выпавших в осадок) белков плазмы, гемолизированных эритроцитов. Сложные белковые соединения тромба напоминают гиалиновую массу.

Исход тромбоза может быть благоприятным и неблагоприятным.

К благоприятному исходу следует отнести рассасывание тромба, приводящее к восстановлению кровотока в сосуде. В этом случае степень нарушения функции тканей будет зависеть от длительности процесса ишемии до момента полного рассасывания тромба. А также канализация тромба. Если тромб рыхлый, а напор крови в сосуде высок, то кровь может проделать в сосуде канал, и кровоток, таким образом, полностью или частично (это зависит от диаметра канала) восстановится.

К неблагоприятному исходу приводят:

- Организация тромба, то есть его прорастание соединительной тканью. В этом случае он прочно закрепляется в сосуде и в зависимости от величины тромба и диаметра просвета сосуда, в котором он образовался, тромб в той или иной степени нарушает движение крови по сосудам.

- Отрыв тромба и его превращение в эмбол. В этом случае оторвавшийся тромб переносится током крови в другие регионы тела закупоривает сосуд, через который он не может пройти, и вызывает нарушения местного кровообращения в данной области (инфаркт миокарда).

- Гнойное расплавление тромба. При инфицировании тромба в области, где он расположен, может начаться гнойное воспаление. От тромба станут отрываться кусочки и превращаться в эмболы. Помимо нарушений гемодинамики, которые эти эмболы вызовут, закупоривая мелкие сосуды, они будут способствовать диссеминации (распространению) микроорганизмов в различные органы и ткани.

Может развиться ДВС-синдром: преходящее повышение свёртывания крови и образование тромбов во многих микрососудах. Одновременно включается фибринолиз и возникают кровотечения и кровоизлияния.

Значение. Оценку значения тромбоза для организма следует проводить с двух позиций. Прежде всего, тромбоз — это физиологический процесс, направленный на остановку кровотечения из поврежденного сосуда. Однако при патологическом изменении стенок сосудов тромбоз из защитно-приспособительной реакции превращается в патологическую, ведет к развитию нередко очень тяжелых расстройств местного кровообращения, которые могут закончиться инвалидизацией или даже смертью больного.

Тромбоз определение виды причины механизмы

Механизм тромбообразования создан самой природой для «ремонта» поврежденных сосудов. Процесс тромбообразования называют тромбозом. Смысл этого процесса — провести необратимую денатурацию белков и форменных элементов крови (тромбоцитов и эритроцитов) с целью герметической закупорки места повреждения. Отличительной особенностью тромбов является тот факт, что они прикрепляются к стенке кровеносного сосуда, имеют слоистую, крошащуюся структуру и шероховатую поверхность. Вся конструкция тромба рассчитана на сохранение тока крови, а его крепкая спайка с сосудом при нормальных условиях не предусматривает его отделения.

Механизм образования тромба.

При повреждении кровеносного сосуда из его стенки начинают выделяться вещества, тормозящие антиагрегационные процессы (то есть процессы препятствующие свертыванию крови) в данном месте кровяного русла. При этом тромбоциты начинают изменяться и распадаться, а в кровь выделяются прокоагулянты (тромбин и тромбопластин) – вещества, способствующие свертыванию крови. Под действием тромбина фебриноген (белок влияющий на скорость оседания эритроцитов) превращается в фибрин, который в виде сеточки из нитей образует основу тромба. В ячейках этой сети собираются клетки крови: агрегированные тромбоциты, лейкоциты и эритроциты. Конструкция со временем уплотняется. Процесс тромбообразования закончен и «утечка» крови устранена.

Причины тромбообразования могут быть разнообразными.

- Физические повреждения стенок сосудов — механические травмы, электротравмы;

- Химические повреждения сосудистых стенок;

- Воздействие эндотоксинов микроорганизмов;

- Масштабные хирургические вмешательства;

- Роды;

- Физиологические нарушения — атеросклероз, сахарный диабет, гипертония, аллергии;

- Выбросы адреналина угнетают синтез простагландина (простагландин замедляет свертываемость крови), тем самым способствуя тромбообразованию;

- Нарушения системы угнетающей свертывание крови, а также нарушения системы катализирующей свертываемость крови;

- Прием препаратов гормонального характера (например, противозачаточных средств);

- Курение способствует образованию под действием никотина тромбоксана – мощного регулятора свертываемости крови;

- Процесс возникновения новообразований (развитие доброкачественных и злокачественных опухолей) способствует тромбообразованию;

- Малоподвижный образ жизни способствует недостаточному кровообращению и может вызвать легочную эмболию или венозный тромбоз.

Последствия тромбообразования.

Неконтролируемый процесс тромбообразования служит причиной развития многих заболеваний:

Факторы, способствующие отрыву тромба от стенки сосуда.

Нарушение эластичных свойств сосудов приводит к развитию их хрупкости, а значит, стенка сосуда не сможет удерживать тромб достаточно крепко. Может произойти нарушение целостности сосудистой стенки в месте прикрепления тромба.

Поскольку тромб омывается кровью постоянно и, удерживаясь на стенке сосуда, испытывает непрерывное сопротивление кровяному потоку, то имеют особое значение качественные характеристики крови, оказывающие давление на тромб – текучесть и вязкость крови. Чем выше текучесть крови, тем легче ей омывать тромб, огибая его. Чем выше вязкость крови, тем сложнее тромбу выдерживать кровяное давление в сосуде.

Существует такое понятие – «флотирующий» тромб. Такой тромб связан со стенкой сосуда точечно и постоянно колышется в потоке крови. Любое резкое движение: кашель, глубокий вдох, смех, мышечное напряжение при поднятии тяжести могут сорвать его с места и выбросить в кровяной поток. Существуют специальные аппаратные методы исследования для выяснения, который из тромбов может быть опасен – коагулограмма, ультразвуковая ангиология, соноэластография.

Результатом отрыва тромба от сосуда является эмболия — закупорка просвета сосуда. Если закупорен маленький сосудик, то в худшем случае дело закончиться гангреной конечности, в кровеносном сосуде которой произошла тромбоэмболия, но если закупоривается кровеносный сосуд, обеспечивающий поступление крови к сердцу или мозгу, то соответственно конечным результатом станет некроз и смерть всего организма.

Тромбоз: понятие, стадии развития, биологическое значение. Виды, морфо¬логия, исходы тромбов.

— прижизненное свертывание крови в просвете сосудов или полостях сердца. Являясь одним из важнейших защитных механизмов гемостаза, тромбы могут полностью или частично закрывать просвет сосуда с развитием в тканях и органах значительных нарушений кровообращения и тяжелых изменений вплоть до некроза.

Выделяют общие и местные факторы тромбообразования.

Среди общих факторов отмечают нарушение соотношения между системами гемостаза (свертывающей и противосвертывающей системами крови), а также изменения качества крови (вязкости). К местным факторам относят нарушение целостности сосудистой стенки (повреждение структуры и нарушение функции эндотелия), замедление и нарушение (завихрения, турбулентное движение) кровотока.

Выделяют следующие стадии тромбообразования:

Агглютинация тромбоцитов. Адгезия тромбоцитов к поврежденному участку интимы сосуда происходит за счет тромбоцитарного фибронектина и коллагенов III и IV типов, входящих в состав обнаженной базальной мембраны. Это вызывает связывание вырабатываемого эндотелиоцитами фактора Виллебранда, способствующего агрегации тромбоцитов и фактора V. Разрушаемые тромбоциты освобождают тромбоксан А2, обладающий сосудосуживающим действием и способствующие замедлению кровотока и увеличению агрегации кровяных пластинок, выбросу серотонина, гистамина и тромбоцитарного фактора роста. Происходит активация фактора Хагемана (XII) и тканевого активатора (фактор III, тромбопластин), запускающих коагуляционный каскад. Поврежденный эндотелий активирует проконвертин (фактор VII). Протромбин (фактор II) превращается в тромбин (фактор IIa), что и вызывает развитие следующей стадии.

Коагуляция фибриногена. Отмечается дальнейшая дегрануляция тромбоцитов, выделение аденозиндифосфата и тромбоксана А2. Фибриноген трансформируется в фибрин и формируется нерастворимый фибриновый сверток, захватывающий форменные элементы и компоненты плазмы крови с развитием последующих стадий.

Агглютинация эритроцитов.

Преципитация плазменных белков.

Морфология тромба.

Выделяют белый, красный, смешанный и гиалиновый тромбы.

Белый тромб, состоящий из тромбоцитов, фибрина и лейкоцитов, образуется медленно, при быстром кровотоке, как правило, в артериях, между трабекулами эндокарда, на створках клапанов сердца при эндокардитах. Красный тромб, в состав которого входят тромбоциты, фибрин и эритроциты, возникает быстро в сосудах с медленным током крови, в связи с чем встречается обычно в венах.

Смешанный тромб включает в себя тромбоциты, фибрин, эритроциты, лейкоциты и встречается в любых отделах кровеносного русла, в том числе и полостях сердца, аневризмах.

Гиалиновые тромбы обычно множественные и формируются только в сосудах микроциркуляторного русла при шоке, ожоговой болезни, тяжелых травмах, ДВС-синдроме, тяжелой интоксикации. В их состав входят преципитированные белки плазмы и агглютинированные форменные элементы крови.

По отношению к просвету сосуда тромбы разделяются на пристеночные и обтурирующие (обычно красные). В первом случае хвост тромба растет против тока крови, тогда как во втором — может распространяться в любом направлении.

В зависимости от особенностей возникновения выделяют также марантические тромбы, обычно смешанные по составу, возникающие при истощении, дегидратации организма, в поверхностных венах нижних конечностей, синусах твердой мозговой оболочки,; опухолевые тромбы, образующиеся при врастании злокачественного новообразования в просвет вены и разрастании там по току крови или при закупорке конгломератом опухолевых клеток просвета микрососудов; септические тромбы — инфицированные смешанные тромбы в венах, развивающиеся при гнойных васкулитах, сепсисе.

Особым вариантом тромба является шаровидный, образующийся при отрыве от эндокарда левого предсердия больного с митральным стенозом.

Исходы тромба можно разделить на две группы:

- благоприятные исходы — организация, (замещение тромба врастающей со стороны интимы грануляционной тканью) и васкуляризацией тромботических масс с частичным восстановлением кровотока. Возможно развитие обызвествления (флеболиты) и очень редко даже оссификации тромбов;

- неблагоприятные исходы — тромбоэмболия (возникающая при отрыве тромба) и септическое (гнойное) расплавление при попадании в тромботические массы гноеродных бактерий.

Значение тромба

определяется быстротой его развития, локализацией, распространенностью и степенью сужения просвета пораженного сосуда. Тромбы в мелких венах клетчатки малого таза, не вызывают каких-либо патологических изменений в тканях. Обтурирующие тромбы артерий являются причиной инфарктов, гангрены. Тромбоз селезеночной вены может обусловить венозный инфаркт органа, флеботромбоз глубоких вен нижних конечностей может явиться источником тромбоэмболии легочной артерии.

Источники: http://anfiz.ru/ekzamen/item/f00/s00/z0000001/st014.shtml, http://medicalfairway.ru/page_stat.php?ids=58&n_word=тромбы, http://alexmed.info/2016/09/17/тромбоз-понятие-стадии-развития-биол/