Тромбоз после операции на коленном суставе

Тромбоэмболия после эндопротезирования суставов

Осложнения после замены сустава

В обновленных клинических руководствах, выпущенных Американской академией хирургов-ортопедов (AAOS), содержатся рекомендации, направленные на уменьшение вероятности образования тромбов после операций по эндопротезированию тазобедренного и коленного суставов.

Новое руководство предполагает использование профилактических процедур и советует регулярно проводить скрининг пациентов, перенесших хирургическое вмешательство, с применением ультразвукового изображения.

« Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов — прогрессивные медицинские процедуры, помогающие восстановить функции суставов и минимизировать боль. Тем не менее, одним из возможных осложнений, которым наиболее всего обеспокоены хирурги-ортопеды, является венозная тромбоэмболия», — пишет Джошуа Джейкобс, доктор медицинских наук из Rush University Medical Center в Чикаго.

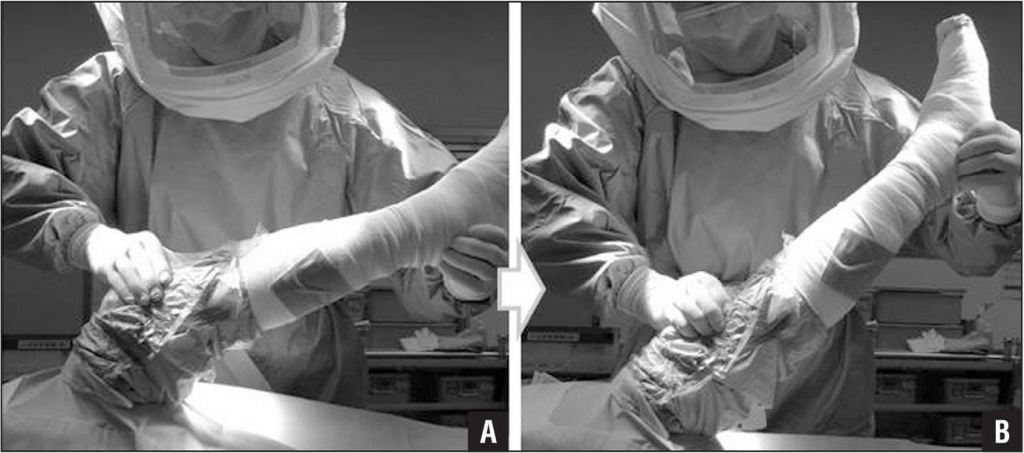

Тромбоэмболические заболевания включают в себя две группы: тромбоз глубоких вен (ТГВ) и тромбоэмболию легочной артерии (ТЭЛА), возникающую в результате отрыва тромба от стенки вены и заноса его током крови в систему легочной вены. В большинстве случаев ТЭЛА протекает в легкой степени и клинически не проявляется. При средней степени тяжести у пациента отмечаются одышка, боль в груди, кашель, головокружение.

В очень редких случаях после эндопротезирования коленного или тазобедренного сустава у пациента может развиться массированная ТЭЛА, что чаще всего приводит к летальному исходу. ТГВ может протекать как бессимптомно, так и с жалобами пациента на боли в ногах и их отек.

Цель хирурга-ортопеда предотвратить, насколько это возможно, возникновение ТЭЛА и ТГВ после тотального эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов.

Известно, что при отсутствии профилактики тромбоз глубоких вен встречается у 37% пациентов. У большинства из них ТГВ протекает бессимптомно, и не требует дополнительного лечения. Недавние исследования, проведенные в Дании, показали, что лишь 0,7% прооперированных по поводу эндопротезирования тазобедренного сустава и 0,9% пациентов, перенесших эндопротезирование коленного сустава, нуждаются в госпитализации из-за тромбоза глубоких вен в первые три месяца после операции .

«Изучив все имеющиеся данные научных исследований, мы разработали рекомендации, которые призваны помочь практическим врачам в профилактике этих потенциально опасных осложнений», — сказал Джейкобс.

Среди превентивных мер, проанализированных экспертами на безопасность и эффективность, находятся механические устройства сжатия, предназначенные для улучшения кровотока в ногах после операции, а также медикаментозная терапия. Медикаментозная терапия включает в себя антикоагулянты, которые обычно называют разбавителями крови, и аспирин, препятствующий свертыванию крови путем воздействия на тромбоциты.

Рабочая группа также внесла предложения для проведения будущих исследований, чтобы возместить пробелы, которые не смог заполнить исчерпывающий и систематический обзор медицинской литературы. Дальнейшие исследования должны разработать оптимальную стратегию для предотвращения венозной тромбоэмболии наиболее безопасным и эффективным способом.

Этапы подготовки пациентов к операции тотального эндопротезирования

В настоящее время ученые предлагают следующие рекомендации для врачей по подготовке пациентов к операции тотального эндопротезирования коленного или тазобедренного суставов:

- Пациентам нужно прекратить прием антитромбоцитарных препаратов, таких как антикоагулянты, аспирин и клопидогрель (Плавикс), из-за повышенного риска потери крови во время хирургического вмешательства, связанного с действием этих лекарств.

- Пациенту следует обсудить сроки прекращения приема каких-либо лекарств со своим лечащим врачом.

- Существуют дополнительные факторы риска развития ТГВ или ТЭЛА, которые врач должен активно выявлять до назначения операции.

- Пациенты могут иметь право выбора метода анестезии при операции эндопротезирования суставов. При этом следует учитывать, что региональные методы анестезии не оказывают влияние на возникновение тромбоза глубоких вен, однако они увеличивают величину кровопотери.

Исследователи также предложили рекомендации по уходу за пациентами , перенесшими тотальное эндопротезирование тазобедренного или коленного суставов:

- Обследование пациентов после эндопротезирования крупных суставов нижних конечностей не должно быть рутинным. В послеоперационном периоде показано выполнение доплерографии (УЗИ, которое показывает, как кровь движется по артериям и венам).

- Пациенты должны получать антикоагулянтную терапию (если они не имеют медицинских противопоказаний, таких как нарушение свертываемости крови или активное заболевание печени) и/или механические устройства сжатия после операции по эндопротезированию тазобедренного или коленного сустава.

- После эндопротезирования тазобедренного или коленного сустава, пациентам рекомендовано встать с постели и начать ходить, как можно раньше.

Существует, однако, недостаточно данных, чтобы рекомендовать какую-либо конкретную стратегию профилактики и ее длительность. Пациентам необходимо обсудить продолжительность и вид профилактического лечения со своим врачом.

Ссылки по теме:

Новость разместил Spinet,

компания Spinet

30.10.2011

Осложнения и боли после эндопротезирования коленного сустава

Замена коленного сустава делают в безопасных для человека условиях с соблюдением правил асептики и антисептики. Вместе с этим врачи и сами пациенты выполняют всё необходимое для избежания осложнений. Но даже старательная подготовка к операции и реабилитация не всегда защищают человека от непредвиденных последствий.

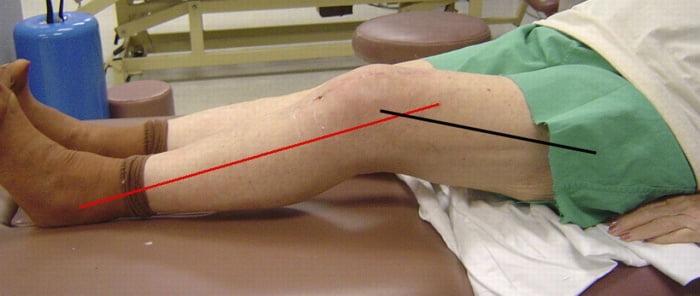

Хирурги все чаще облачаются в такие одеяния чтобы самому не стать источником инфекционных осложнений.

Осложнения после эндопротезирования бывают ранними и поздними. Первые развиваются из-за занесения инфекции, неправильной установки импланта или нарушения свертываемости крови в ответ на хирургическое вмешательство. Причиной ранних послеоперационных осложнений также етожет быть недостаточная физическая активность пациента или несоблюдение им рекомендаций врача.

В более позднем периоде (через год и более) осложнения возникают из-за постепенного разрушения костей вследствие остеолиза. Реже у больных развиваются аллергические реакции на металлы эндопротезов.

Боли как признак осложнений

Замену коленного сустава выполняют для устранения хронических болей и улучшения качества жизни человека. После операции люди получают возможность нормально передвигаться и отказываются от приема обезболивающих препаратов (если у них нет тяжелого остеопороза других суставов). Однако, иногда, после эндопротезирования у больного появляются тревожные симптомы. У него повышается температура, появляются сильные боли, отек, хруст в колене и другие неприятные явления.

Так выглядит «спокойный» шов.

Болезненные ощущения могут говорить о развитии инфекционных осложнений, контрактур, синовита, нестабильности сустава или других опасных последствий.

При гнойно-воспалительных осложнениях появляется жар, озноб, головная боль и общая слабость. Также у него невыносимо болит колено, а кожа вокруг становится красной и горячей на ощупь. Боль имеет распирающий характер, а обезболивание мазями и таблетками не дает эффекта Почему колено горячее? Это объясняется скоплением гноя внутри сустава и развитием острого воспалительного процесса.

Так выглядит колено, которое следует дополнительно обследовать на предмет осложнений.

При тромбофлебите вен нижних конечностей отекает нога и появляется чувство распирания в нижних конечностях.

Что делать, если после эндопротезирования появились болезненные ощущения в колене? Нужно немедленно идти к врачу. В худшем случае он порекомендует повторное хирургическое вмешательство и ревизию суставной полости, в лучшем – посоветует, какую мазь или медикаменты можно использовать. Вполне возможно, что боли в колене вызваны раздражением нервов и пройдут уже через 2-3 месяца.

Инфекционные осложнения после эндопротезирования коленного сустава

Частота инфекционных осложнений после хирургического вмешательства составляет 0,2-4,5% при первичном протезировании и 4,5-12% при ревизионном (повторном).

Развитие гнойно-воспалительных осложнений в первые 12 месяцев обусловлено микробной контаминацией во время хирургического вмешательства. Патогенные микроорганизмы могут проникать в коленный сустав аэрогенным или контактным путем. Они заносятся в рану с грязным воздухом, руками хирурга или хирургическим инструментарием.

Риск послеоперационных осложнений особенно высок у пожилых людей больных с сахарным диабетом, ожирением, ревматоидным артритом, иммунодефицитными состояниями и у пациентов принимающих кортикостероиды. Прогноз также ухудшают небольшой опыт оперирующего хирурга, большая кровопотеря, длительность операции свыше 3 часов и применение костного цемента без антибиотика в составе.

В более позднем периоде (спустя год и более после операции) воспалительные осложнения являются следствием гематогенного распространения микроорганизмов. Патогенные микробы проникают в суставную полость с током крови из очагов хронической инфекции.

Возможные источники гематогенной диссеминации:

- кожные покровы;

- органы мочеполовой системы;

- дыхательные пути;

- ротоглотка;

- нижние отделы желудочно-кишечного тракта.

Часто перед операций даже не обследуют ротовую полость, что в результате является причиной тяжелейших осложнений.

Выраженность клинических проявлений у больного зависит от источника инфицирования, вирулентности возбудителя и времени развития патологии. Классическая яркая картина гнойного воспаления (лихорадка, отек и гиперемия колена, образование свища) наблюдается менее чем у половины пациентов. Остальных могут беспокоить постоянные боли в коленном суставе, которые усиливаются при движениях.

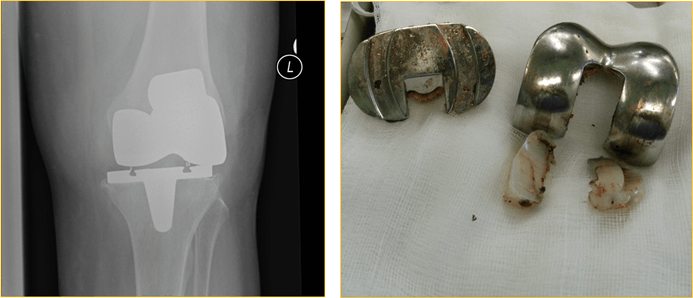

Для успешной борьбы с парапротезной инфекцией требуется комплексный подход. Наиболее эффективной является открытая санация суставной полости с полным удалением всех составляющих протеза (сохранение любого из компонентов импланта в итоге может привести к повторному хирургическому вмешательству). Вместе с этим больному назначается локальная антибиотикотерапия путем создания депо в воспалительном очаге.

Слева имплант после первичной операции, справа после ревизионной, он существенно больше в размерах для прочной фиксации.

Консервативное лечение инфекционных осложнений возможно лишь при ранней диагностике, низкой вирулентности возбудителя и наличия противопоказаний к операции.

Вывихи импланта и способы решения проблемы

Вывихи после замены коленного сустава являются очень редким явлением. Менее благоприятные в этом плане тазобедренный и плечевой суставы – их эндопротезы смещаются гораздо чаще.

Виной этому может быть неподходящая конструкция протеза, неверная установка или неправильное поведение больного при реабилитации. Компоненты импланта могут сместиться в раннем послеоперационном периоде при первых попытках больного двигать ногой. Вывихи чаще происходят после ревизионной артропластики, чем после первичной.

Чаще всего это результат падения или другой травмы.

Смещение деталей импланта вызывает у больного сильные боли и приводит к нарушению подвижности сустава. Пациент не может нормально передвигаться. Вывихнутая деталь эндопротеза травмирует близлежащие ткани.

Вывихи импланта могут лечить несколькими методами. Наиболее простым и дешевым из них является закрытое вправление. После него часто случаются рецидивы. При повторном вывихе больному рекомендуют первичную тотальную артропластику или открытое ревизионное протезирование.

Контрактура — колено не гнется

Контрактура это ограничение подвижности коленного сустава, которое сопровождается ноющими болями и трудностями при ходьбе. Прооперированная нога может находиться в вынужденном, неправильном положении.

Невозможно полностью разогнуть ногу.

Причиной развития контрактуры является длительное бездействие конечности. Мышцы ослабевают, а их функциональные способности нарушаются. Когда человек начинает двигать прооперированной ногой, происходит рефлекторное мышечное сокращение. Из-за спазма пациент не может свободно сгибать и разгибать колено. Временные контрактуры вскоре проходят без всяких последствий.

Если по каким-либо причинам больному требуется длительная иммобилизация сустава – существует высокий риск развития стойкой контрактуры. О на возникает после трехнедельного бездействия конечности. Лечить стойкую контрактуру намного сложнее, чем временную.

В запущенных случаях используется хирургическое лечение контрактуры.

Наиболее эффективными методами борьбы с данной патологией является адекватная двигательная активность и лечебная физкультура. Упражнения помогают разработать мышцы и вернуть им нормальную функциональную активность. В лечение включают физиотерапию и массаж.

Венозные тромбоэмболические осложнения

Тромбоз глубоких вен нижних конечностей развивается у 40-60% пациентов, перенесших обширные ортопедические операции. Анализ ряда клинических исследований показал, что после эндопротезирования коленного сустава это осложнение возникает у 85% больных. В 0,1-2% случаев тромбоз приводит к летальной тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА).

Схема образования тромбоза.

Факторы риска тромбоэмболических осложнений:

- ожирение ІІ-ІІІ степени;

- возраст более 75 лет;

- хроническая сердечная недостаточность;

- варикоз;

- сахарный диабет;

- онкопатология;

- перенесенный в прошлом инфаркт;

- длительная иммобилизация;

- прием стероидов и гормональных контрацептивов;

- хронические неспецифические заболевания легких (ХНЗЛ).

В ходе операции организм человека начинает выбрасывать вещества, которые повышают свертываемость крови. Тромбообразование начинается еще во время хирургического вмешательства, поэтому они возникают в раннем послеоперационном периоде. В 50% случаев они проявляются еще в первые сутки, в 75% – в первые 48 часов после операции.

Первые часы и дни используются такие компрессионные манжеты.

В ортопедии для предупреждения послеоперационных тромбозов используют механические и медикаментозные методы. К первым относятся компрессии, электронейростимуляция и лечебная физкультура. Что касается лекарственных препаратов, в профилактических целях используют нефракционированный и низкомолекулярные гепарины, антагонисты витамина К, ингибиторы Х фактора свертывания крови. В последние годы врачи все чаще отдают предпочтение пероральным антикоагулянтам (Апиксабан, Ривароксабан, Дабигатрана этексилат).

Минимальная длительность приема профилактических доз антикоагулянтов составляет 10-14 дней, рекомендуемая – 35 дней. Преждевременный отказ от лекарств может приводить к спонтанному развитию тромбоза. Поэтому врачи рекомендуют больным длительные курсы профилактики. Если все же возникли тромбоэмболические осложнения – дозы антикоагулянтов повышают до лечебных.

Аллергия на металл

Согласно данным зарубежных исследований, аллергические реакции могут возникнуть у 10%. Если верить статистике, аллергия является причиной 5% случаев неудачной замены сустава. В качестве аллергенов выступают хром, кобальт и никель.

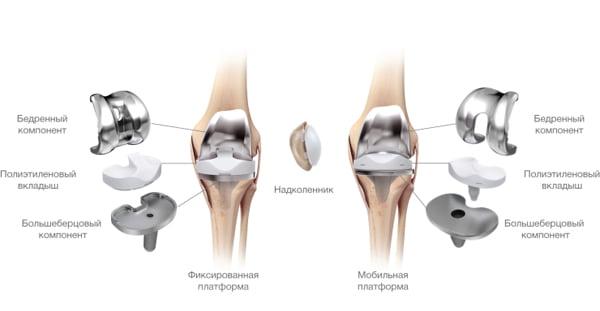

Имплант коленного сустава.

В ортопедии широко используются металсодержащие эндопротезы. По статистике, 99% вживленных протезов имеют в составе металлы или их сплавы. Их контакт с биологическими жидкостями вызывает коррозию имплантов, что ведет к попаданию солей металлов в кровь человека и развитию реакции гиперчувствительности замедленного типа.

Аллергия на металлические составляющие эндопротеза обычно проявляется болью, покраснением кожи и зудом в области коленного сустава.

Людям, которые на протяжении жизни отмечали аллергические реакции на какие-либо металлы, перед эндопротезированием проводят патч-тестирование. Аппликационные накожные тесты определяют непереносимость микроэлемента. Это позволяет избежать вживления протеза, который в итоге вызовет аллергию.

Больным, которым уже выполнили эндопротезирование, патч-тесты проводят для подтверждения диагноза аллергии. Сочетание положительного накожного теста и характерных симптомов аллергической реакции является показанием к повторной операции. Больному удаляют старый протез, а на его место ставят новый.

Нестабильность в бедренно-надколенниковом сочленении

Одним из осложнений тотального эндопротезирования является нестабильность коленного сустава в области надколенника. Причина – нарушение нормального скольжения последнего во фронтальной плоскости из-за неправильной ориентации импланта. На протяжении первого года после операции нестабильность в пателло-феморальном соединении выявляют у 1,5% пациентов.

Частота развития осложнения НЕ зависит от типа протеза и опыта хирурга, который выполняет оперативное вмешательство.

Пример некорректной установки бедренного компонента и последствия в виде повышенного износа.

Для устранения нестабильности надколенника больному выполняют ревизионное эндопротезирование. Во время вмешательства хирурги устраняют ошибку в ориентировании частей вживленного импланта. Вместе с этим выполняют поверхностное протезирование надколенника.

Менее частые осложнения со стороны бедренно-надколенникового сочленения:

- повреждение пателлярного протеза;

- асептическое расшатывание;

- переломы надколенника;

- разрыв пателлярной связки;

- синдром щелкающего надколенника.

Остеолиз и асептическое расшатывание компонентов

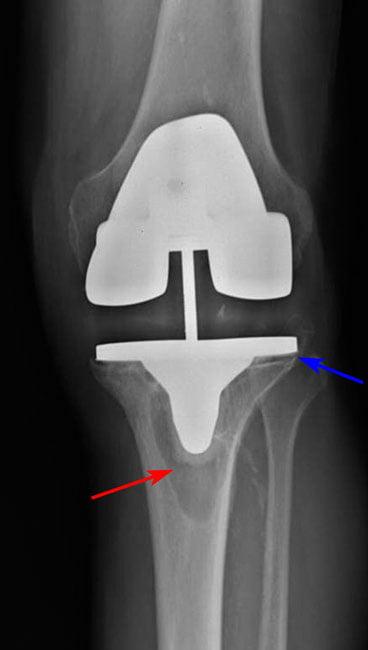

Остеолиз — патологический процесс, который приводит к разрушению кости в месте фиксации эндопротеза. Основная причина этого явления – превалирование процессов резорбции над процессами костеобразования. Со временем остеолиз вызывает асептическое (неинфекционное) расшатывание деталей эндопротеза.

Патологическая подвижность импланта также может быть следствием разрушения цемента, который использовали для его фиксации. Из-за нарушения прочной связи между поверхностями костей и эндопротеза последний теряет опору. Это приводит к его расшатыванию. У пациента может появляться боль в колене, дискомфорт, трудности при ходьбе.

Между имплантом и костью не должны появляться участки резко выделяющегося цвета или очертаний. Это может говорить о расшатывании-нестабильности.

Асептическое расшатывание эндопротеза возникает в поздние сроки. По статистике, в первые десять лет после операции оно развивается у 10-15% прооперированных людей. Нестабильность коленного сустава является показанием к ревизионному эндопротезированию в поздние сроки после операции. Больному ставят имплант с более длинными ножками. Такой эндопротез обеспечивает реконструкцию утраченной костной ткани и позволяет добиться прочной фиксации.

Для профилактики асептической нестабильности и расшатывания импланта используют ряд лекарственных средств. К их числу принадлежат бифосфонаты, препараты кальция и витамин D. В месте с этим больному рекомендуют богатую кальцием диету. Поступление в организм ингибиторов остеолиза, витаминов и минералов замедляет развитие остеопороза. Кости нижних конечностей перестают разрушаться. Это позволяет избежать патологического расшатывания эндопротеза или отстрочить появление неприятных осложнений.

Профилактика осложнений в первый месяц

В первые 5-6 дней после пациент находится в стационаре, где получает все необходимые препараты и процедуры. Для профилактики тромбоэмболических осложнений больному дают антикоагулянты, чтобы избежать инфекции – антибиотики. В ранние сроки после хирургического вмешательства пациенту рекомендуют носить компрессионные чулки.

На следующий день после эндопротезирования врачи удаляют из раны дренаж, который служил для оттока жидкости. После разрешают хождение с локтевыми костылями или ходунками. Медицинский персонал помогает больному встать и объясняет, как ему лучше ходить и какие упражнения делать. Ранняя двигательная активность и упражнения помогают избежать развития контрактуры.

Артромот обеспечивает пассивную разработку сустава.

Если у больного не возникло никаких осложнений, его вскоре выписывают из стационара. Работающим людям выдают больничный лист. Срок больничного может колебаться от 1,5 до 3 месяцев. При выписке врачи дают пациенту ряд рекомендаций по уходу за послеоперационной раной. Через две недели больному потребуется явиться в больницу для снятия швов.

На протяжении 5-6 недель пациент вынужден ходить с костылями. После окончания этого периода они ему больше не понадобятся. Однако к длительным прогулкам, плаванию и другой активной деятельности можно будет вернуться через 5-6 месяцев. Вопрос о занятиях спортом решается совместно с лечащим врачом. Ортопеды запрещают тяжелые физические нагрузки.

Так должен выглядеть шов через 3-4 месяца после операции.

Контрольный осмотр пациента обычно проводят через 2-3 месяца после операции. Если при обследовании врачи выявляют признаки нестабильности, инфекции, тромбоэмболических или других осложнений – больному оказывают нужную помощь. После первого планового обследования человек посещает врача 1 раз в 2-3 года.

Профилактика поздних осложнений эндопротезирования

По окончании реабилитационного периода стоит продолжать делать упражнения еще несколько лет. Лечебная физкультура необходима для поддержания нормального мышечного тонуса и функциональной активности мышц. Занятия помогают человеку сохранять вес. Поскольку ожирение ускоряет развитие остеопороза, его профилактика помогает избежать расшатывания и нестабильности коленного сустава.

Связочный и мышечный аппарат вокруг имланта необходимо укреплять регулярными тренировками.

Эндопротезирование чаще выполняют пожилым людям, склонным к остеопорозу. Хирургическое вмешательство дополнительно травмирует кости, что способствует их дальнейшему разрушению. Поэтому для профилактики остеолиза больному необходимо принимать препараты, которые нормализуют обменные процессы. Лекарства нужно пить ежедневно.

Препараты, которые используют в профилактических целях:

- Алендронат;

- Рекостин;

- Фосамакс;

- Алендроновая кислота;

- Бонвива;

- Ризендрос;

- Золерикс.

Перечисленные лекарственные средства ингибируют протеолиз, то есть замедляют разрушение костной ткани. Вместе с ними врачи рекомендуют больным принимать препараты кальция, фосфора и витамина D. Насыщают костную ткань необходимыми минералами, тем самым укрепляя их. Особенно эффективны в этом плане лекарства, содержащие гидроксиапатит (Кальцимакс, Оссеин-Гидроксиапатит). Это вещество очень хорошо усваивается и действует намного эффективней карбоната или цитрата кальция.

Через 20 лет после первичного эндопротезирования больному необходимо обратиться к врачу на предмет контроля необходимости проведения ревизионной операции. Специалист должен внимательно осмотреть и обследовать человека. Если у пациента появились признаки нестабильности коленного сустава может понадобиться реэндопротезирование. После ревизионной операции частота осложнений выше, чем после первичной.

Инвалидность после операции

Дают ли группу инвалидности людям, которым было выполнено эндопротезирование? На самом деле операция не является основанием для получения пособия. Люди делают ее не для того, чтобы становиться инвалидами. Хирургическое вмешательство помогает им улучшить качество жизни и получить возможность нормально передвигаться.

Ксарелто в профилактике тромбоэмболии у пациентов с венозной патологией при эндопротезировании

Опубликовано в журнале:

Врач, №12, 2011, стр.1-4

В. Мурылёв 1, 2 , доктор медицинских наук, профессор, П. Елизаров 1 , кандидат медицинских наук, Я. Рукин 1 , Г. Казарян 1 , А. Музыченков 1 , Б. Калинский 2

1 Первый МГМУ им. И.М. Сеченова,

2 Центр эндопротезирования ГКБ им. С.П. Боткина, Москва

Применение препарата Ксарелто для профилактики тромбоэмболических осложнений после тотального эндопротезирования суставов продемонстрировало отсутствие фатальных кровотечений и высокую эффективность препарата в предупреждении послеоперационного тромбоза.

Ключевые слова: Ксарелто, венозная патология, тромботические осложнения, эндопротезирование суставов.

Тотальное эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов относится к высокотехнологичным оперативным вмешательствам. К сожалению, при больших ортопедических операциях на суставах высок риск развития венозных тромбоэмболических осложнений. По литературным данным, в случаях, когда не проводится тромбопрофилактика, частота тромбоза глубоких вен достигает 40—60% [7]. Чаще тромбоз развивается в венах голени. В 10—20% наблюдений тромбы нарастают по направлению к проксимальным отделам, в 1—5% случаев возникает тромбоэмболия легочной артерии с летальным исходом [1]. Таким образом, вопрос тромбопрофилактики при эндопротезировании остается актуальным.

Американская коллегия торакальных специалистов (АССР) рекомендует практическим врачам после тотальной артропластики проводить профилактику венозных тромбоэмболий в течение от 10 до 35 дней. При этом с учетом мировой тенденции к снижению сроков нахождения больных в стационаре есть необходимость продолжить курс в амбулаторных условиях [3, 4].

В России важное место в медикаметозной профилактике тромбоэмболии занимают антикоагулянты, прежде всего низкомолекулярные гепарины и варфарин. Эффективность этих препаратов не вызывает сомнений, однако при использовании варфарина с его непредсказуемым эффектом (например, при взаимодействии с другими лекарственными средствами) приходится постоянно быть настороже. Его следует применять под контролем международного нормализованного отношения (МНО) и в зависимости от этого титровать дозу препарата [2]. Кроме того, при исследовании в амбулаторных условиях возможны некоторые организационные сложности (загруженность лаборатории, отсутствие реактивов); с другой стороны, не все больные строго выполняют рекомендации при лечении варфарином, что приводит к снижению эффективности терапии или развитию кровотечений. Значительный недостаток низкомолекулярных гепаринов — необходимость в подкожных инъекциях. У больных с эндопротезированием проведение такого медикаментозного курса в амбулаторных условиях после оперативного вмешательства затруднено вследствие еще низкой физической активности и мобильности пациента.

«Идеальный» антикоагулянтный препарат должен удовлетворять следующим требованиям:

• пероральная форма применения;

• отсутствие значимых перекрестных лекарственных взаимодействий;

• широкое терапевтическое окно;

• низкий риск кровотечений при применении;

• отсутствие необходимости в постоянном контроле показателей крови [1, 4].

Для профилактики тромботических осложнений после ортопедических операций широко применяется препарат Ксарелто (риварокса-бан) — новый пероральный антикоагулянт. Ксарелто включен в рекомендации Швейцарии, Великобритании, Шотландии, Германии, Финляндии, Австралии и Новой Зеландии. Его эффективность и безопасность доказана в исследовании с участием более 12,5 тыс. пациентов, которым выполнено эндопротезирование коленного или тазобедренного сустава [6, 9, 11, 12]. Препарат зарегистрирован в 120 странах мира и имеет более 1 млн применений.

Ксарелто — первый пероральный прямой ингибитор Ха-фактора. Он характеризуется выгодной фармакокинетикой, прямой зависимостью доза— эффект, обладает малым потенциалом лекарственного взаимодействия, не взаимодействует с пищей. В клинических исследованиях по подбору дозы было показано, что оптимальной дозой, при которой наблюдается оптимальное соотношение между эффектом и риском кровотечений, является доза 10 мг (Eriksson B. и соавт., Thromb Res., 2007). Широкое терапевтическое окно ривароксабана позволяет назначать его пациентам, которым проведено плановое большое ортопедическое вмешательство, 1 раз в сутки по 1 таблетке 10 мг независимо от возраста, пола, этнической принадлежности или массы тела [10]. Как показали исследования, у пациентов с легкой и умеренной степенью почечной недостаточности (Kubitza D., 2010) наблюдаемое небольшое повышение концентрации препарата в крови все равно укладывается в терапевтический интервал и не приводит к увеличению риска кровотечений. В России препарат зарегистрирован в 2009 г.

Рассмотрим вопросы применения данного препарата у сложного контингента больных пожилого возраста с хронической венозной патологией ног, которым было выполнено эндопротезирование (у больных этой группы изначально присутствует риск тромбоэмболических осложнений).

В 2010—2011 гг. под нашим наблюдением в Центре эндопротезирования костей и суставов ГКБ им. С. П. Боткина (клиническая база кафедры травматологии, ортопедии и хирургии катастроф Первого МГМУ им. И. М. Сеченова) находились 62 пациента, которым было выполнено тотальное эндопротезирование тазобедренного (n=42) или коленного (n=20) сустава. В исследовании участвовали пациенты в возрасте от 59 до 83 лет (средний возраст — 67 лет; большинство — женщины) с той или иной патологией вен нижних конечностей, подтвержденной результатами ультразвуковой допплерографии (УЗДГ) вен ног (при дообследовании в связи с предстоящей операцией). Через 6—8 дней после операции замены сустава в стационаре производили динамический УЗДГ-контроль. Распределение больных с учетом их предоперационной венозной патологии представлено в табл. 1.

Таблица 1

Распределение обследованных с учетом выявленной патологии вен (по результатом УЗДГ в амбулаторных условиях)

Патология

Число пациентов,

n (%)

Варикозное расширение притоков поверхностных подкожных вен

Несостоятельность перфорантных вен

Расширение большой и малой подкожных вен с несостоятельностью остиального клапана

Признаки венозной и клапанной недостаточности поверхностных вен

Признаки клапанной недостаточности глубоких вен голени

Признаки клапанной недостаточности глубоких вен бедра

Во всех наблюдениях достоверных признаков тромбоза не было, глубокие вены проходимы, эхогенные массы в просвете сосудов не выявлены. У всех пациентов обнаружены признаки атеросклероза артерий

нижней конечности без динамически значимого стенозирования.

У 55 больных были явные клинические признаки хронической венозной недостаточности, у 7 какая-либо симптоматика отсутствовала, но к вечеру пациенты отмечали тяжесть и усталость в ногах.

Критерии исключения из исследования: наличие у больных коагулопатии, высокий риск кровотечения, тяжелые заболевания печени, тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина 2 ед. крови

гематомы мягких тканей в области операции, n (%)

Геморрагическое отделяемое по установленному дренажу, n (%)

Объем дренажной кровопотери, мл

Переливание препаратов крови, n (%)

Объем перелитой эритроцитной массы, мл

В категорию больных с серьезными кровотечениями, возникшими в послеоперационном периоде, не попал ни один пациент; не отмечалось случаев выраженного кровотечения, потребовавшего повторного оперативного вмешательства, ревизии раны, а также весомого кровотечения в области операционных швов или дренажей. Геморрагические раневые осложнения, включавшие гематому мягких тканей, отмечены в 4 случаях; обширных объемных гематом не наблюдалось (по RECORD — 1,6% случаев). При подозрении на гематому мягких тканей больным в перевязочной выполняли УЗИ послеоперационной области с последующей пункцией и санацией. Обьем гематомы варьировал от 3 до 55 мл. Гематомы малого объема не пунктировали. Сроки выявления гематомы варьировали от 4 до 8 дней.

Переливание крови было субьективным клиническим показателем (учитывали, что кровопо-теря во время операции, до применения препарата, может повлиять на последующее переливание крови). По литературным данным, примерно 60% пациентов при данном виде хирургического вмешательства требуется трансфузия 2 и более ед. крови (эритроцитной массы). Послеоперационную кро-вопотерю, составляющую 650—1700 мл, мы считали вполне приемлемой; большинство хирургов находят возможной для такой операции кровопотерю в объеме 1500—2000 мл [5]. В нашей работе объем компонентов перелитой крови в каждом случае составлял от 160 до 310 мл эритроцитной массы, потребность в переливании — 69,3%.

При выполнении эндопротезирования обязательным условием было ушивание раны наглухо с оставлением дренажей. Стандартно при протезировании тазобедренного сустава оставляли 2 дренажа (1 — в полости сустава и 1 — субфасциально); при протезировании коленного сустава — 1 дренаж в полости сустава. У всех 62 больных в раннем послеоперационном периоде отмечено отделяемое по дренажу. При этом мы не выявили клинически значимых кровотечений, потребовавших переливания более 2 ед. эритроцитной массы. Также не было показаний к экстренному хирургическому вмешательству в связи с продолжающимся кровотечением или кровотечением в жизненно важный орган (ретроперитонеальное, внутричерепное, интраспинальное и т. п.).

Эффективность препарата оценивали с учетом возможных тромбоэмболических осложнений в данной группе больных. В период наблюдения случаев тромбоэмболии легочной артерии и летальных исходов не было. В 1 (2,6%) случае возник тромбоз дистальных глубоких вен нижних конечностей. Случаев тромбоза проксимальных глубоких вен не было. Клиническая картина подтверждена данными УЗДГ вен ног и двусторонней флебографией. По материалам программы RECORD, тромбоз дистальных глубоких вен отмечался в 1% наблюдений, проксимальных — в 0,6%.

Таким образом, при применении препарата Ксарелто у больных пожилого возраста с хронической венозной патологией после операций тотального эндопротезирования суставов фатальных кровотечений не возникало; отмечена высокая эффективность препарата в профилактике послеоперационных тромбозов. Удобная пероральная форма выпуска и отсутствие необходимости в лабораторном контроле показателей свертываемости крови позволяют применять препарат как в стационаре, так и в амбулаторных условиях.

Литература

1. Загородний Н.В. Применение ривароскабана в ортопедии (по результатам исследований RECORD) // Эффективная фармакотерапия. Ревматология. Травматология. Ортопедия. — 2011; 2: 6-10.

2. Моисеев В. С. Ривароксабан — новый прямой ингибитор фактора Ха для приема внутрь // Клин. фарм. и терапия. — 2010; 9 (4): 2-7.

3. Caprini J., Hyers T. Compliance with antitrombotic guidelines // Manag. Care. — 2006; 15: 49-66.

4. Сallahan J., Dorr L., Engh G.et al. Prophylaxis for thromboembolic disease: recommendations from American College of Chest Physicians- are they appropriate for orthopaedic surgery? // J. Arthroplasty. — 2005; 20(3): 273-274.

5. Dahl O. Orthopaedic surgery as a model for drug development in thrombosis // Drugs. — 2004; 64 (1): 17-25.

6. Eriksson B., Borris L. Oral rivaroxaban for the prevention of sympthomatic venous thromboembolism after elective hip and knee arthroplasty // J. Bone Joint. Surg. — 2009; 91 (5): 636-644.

7. Geerts W., Bergqvist D., Pineo G. Prevention of venous thromboem-bolism: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines // Chest. — 2008; 133: 381-453.

8. Graff J., Von Hentig N., Misselwits F. Effects of the oral, direct Factor Xa inhibitor rivaroxaban on plateletinduced thrombin generation and prothrobinase activity // J. Clin. Pharmacol. — 2007; 47: 1398-1407.

9. Kakkar A., Brenner B., Dahl O., et al. Extended duration rivaroxa-ban versus short- term enoxaparin for the prevention of venous throm-boembolism after total hip arthroplasty: a double-blind, randomised controlled trial // Lancet. -2008; 372: 31-39.

10. Kubitza D., Becka M., Voith B. Safety, pharmacodynamics, and pharmacokinetics of single doses of BAY 59-7939, an oral, direct factor Xa inhibitor // Clin. Pharmacol. Ther. — 2005; 78: 412-421.

11. Lassen M. Rivaroxaban for thromboprophylaxis after total knee arthroplasty // N. Engl. J. Med. — 2008; 358: 2776-2785.

12. Turpie A. Rivaroxaban for thromboprophylaxis versus enoxaparin for thromboprophylaxis after total knee arthroplasty (RECORD 4): randomised trial // Lancet. — 2009; 373 (9676): 1673-1680.

Xarelto In The Prevention Of Thromboembolism In Patients With Venous Pathology During Endoprosthetic Replacement Of The Hip Or Knee Joint

Источники: http://spinet.ru/news/?id=1159, http://msk-artusmed.ru/oslozhneniya-i-boli-posle-endoprotezirovaniya-kolennogo-sustava/, http://medi.ru/info/1094/